Vielen Chef*innen ist Vielfalt wichtig, aber sie wollen nicht sonderlich viel dafür tun. Das hat im Jahr 2020 eine Umfrage der Neuen deutschen Medienmacher*innen ergeben. Grund dafür ist offenbar die Annahme, dass sich das von selbst erledigt. Leider nicht der einzige Irrtum. Hier gehen wir auf die gängigsten Denkfehler ein, mit denen wir bei der Arbeit für mehr Vielfalt in den Medien konfrontiert werden.

„Wer gut ist, setzt sich sowieso durch."

Leider nein. Zwar gibt es mittlerweile viele Beispiele dafür, dass es Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Vertreter*innen anderer Gruppen mit Diskriminierungserfahrungen ganz nach oben geschafft haben. Gleichzeitig zeigt der Umstand, dass sich diese Journalist*innen immer noch an ein paar Händen abzählen lassen, dass sie weiterhin die Ausnahme von der Regel sind.

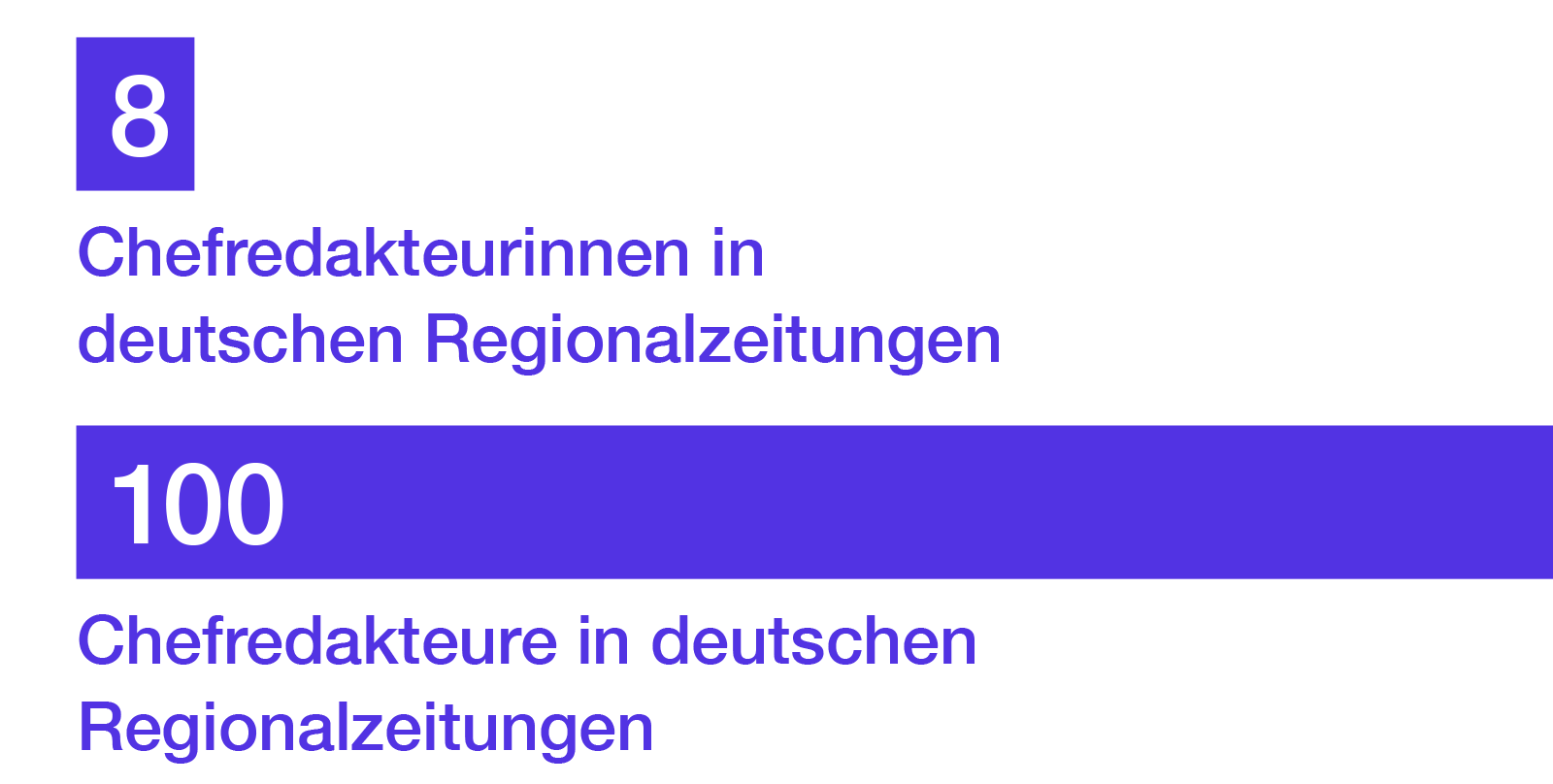

Untersuchungen von ProQuote Medien zeigen: Zwar sind rund zwei Drittel der Volontär*innen weiblich, aber in Führungspositionen sind dennoch sie in der Minderheit – bei Regionalzeitungen sind weniger als 10 Prozent der Chef*innen Frauen.

Noch schlechter sieht es bei Medienschaffenden mit Migrationshintergrund aus. Laut den letzten repräsentativen Untersuchungen (2009) machten sie nicht einmal drei Prozent der Redakteur*innen aus.[1] Selbst wenn sich die Zahl in der Zwischenzeit verdoppelt oder verdreifacht hätte, läge sie noch weit unter dem gesellschaftlichen Durchschnitt (27 Prozent). Und es gibt weiterhin Redaktionen, in denen keine oder nur ein*e Journalist*in of Color mitwirkt. Warum das so ist, lässt sich gut an den nun folgenden Irrtümern ablesen.

Grundsätzlich ist meine Beobachtung, dass Frauen ab 45 bei Chefs kein gutes Ansehen mehr haben. Es zog sich über Jahre hin, dass ich nicht mehr zu Fortbildungen geschickt wurde und auch nicht mehr an hausinternen Projekten teilnehmen durfte. Meine Meinung war einfach nicht mehr gefragt. Ich war nicht mehr interessant.

Redakteurin einer Regionalzeitung

„Wir würden ja gern, aber es bewirbt sich halt keiner.“

Das liegt nicht daran, dass es die Leute nicht gibt. Wenn beispielsweise die Neuen deutschen Medienmacher*innen für ihre Nachwuchsförderung (die NdM-Mentoringprogramme) ausschreiben, bewerben sich für jeden Jahrgang mehr als hundert angehende Journalist*innen of Color oder mit Einwanderungsgeschichte. Seit Jahren.[2] Dass Medienhäuser es nicht schaffen, sie anzusprechen, hat seine Gründe:

- Image: Ein Medienunternehmen, das weder in seiner Berichterstattung noch beim Personal Diversität vorlebt, hat kaum Chancen, als attraktive Arbeitsstätte zu gelten. Gibt es aber Role Models, sitzt zum Beispiel eine offen lesbische Journalistin in der Chefredaktion, kommen die Bewerbungen entsprechender Kandidat*innen von allein.

- Ausschreibungen werden selten so formuliert und bebildert, dass sich vielfältiger Nachwuchs angesprochen fühlt. Und wer nicht gemeint ist, kommt auch nicht.

- Verbreitung: Volo-Ausschreibungen oder Stellengesuche auf die eigene Website zu setzen und zu warten, reicht nicht. Vielfältiges Medienpersonal kann man zielgruppenorientiert erreichen, zum Beispiel über Netzwerke, wie Leidmedien oder das der Neuen deutschen Medienmacher*innen.

- Anforderungen: Wer ein Masterstudium erwartet, aber keine Berufsausbildung anerkennt oder wer zig Praktika voraussetzt, sie aber nicht bezahlt, sorgt weiter dafür, dass Journalist*innen vor allem der Mittelschicht und dem Bildungsbürgertum entstammen.

- Assessment: Warum sollen Volontär*innen sämtliche Bundeskanzler*innen der Nachkriegszeit aufzählen können, aber nicht wissen müssen, wann der nächste Ramadan und wann Chanukka beginnt oder wie die Spitzenpolitiker*innen in der DDR hießen? Wer vielfältige Talente sucht, muss auch vielfältiges Wissen abfragen.

- Vorurteile I: Aus der Forschung ist längst bekannt: Bewerbungen von Menschen werden oft aussortiert, wenn ihre Namen nicht deutsch klingen.[3] Dasselbe gilt erfahrungsgemäß für Menschen mit Behinderung. Betroffene wissen das. Also machen sich viele gar nicht erst die Mühe, sich zu bewerben, wenn sie nicht explizit und glaubwürdig angesprochen werden.

- Vorurteile II: Es spricht sich herum, wenn in Bewerbungsgesprächen offen oder indirekt in Frage gestellt wird, ob die Deutschkenntnisse wirklich reichen oder Scherze darüber gemacht werden, dass jemand „vom anderen Ufer“ ist. Nur wenige wollen sich dem aussetzen. Eine gute Gesprächsperformance ist bei solchen Unterstellungen kaum machbar. Und es gibt andere, häufig junge Medien, bei denen die Chancen auf ein angemessenes Bewerbungsgespräch besser stehen.

- Passivität: Medienhäuser, die junge Talente entdecken wollen, sollten sich selbst auf sie zu bewegen. Sie können Schüler*innenzeitungen in Schulen mit vielen Einwandererkindern sponsern, Workshops in Jugendtreffs in diversen Stadtteilen unterstützen, in Unis authentisch für sich werben, Stipendien für Praktika stellen oder sich am Mentoringprogramm der Neuen deutschen Medienmacher*innen beteiligen.

Ich hätte nie gedacht, dass ich mal als Journalistin tätig werden würde. Den Berufswunsch habe ich zwar immer schon im Hinterkopf gehabt – Journalismus ist für mich einer der spannendsten Berufe, die es gibt. Aber selbst Journalistin werden zu können, schien mir lange nicht realistisch. Vielleicht lag es daran, dass mir Vorbilder gefehlt haben.

Nil Idil Cakmak, NDR-Redakteurin, Vorstandsmitglied der Neuen deutschen Medienmacher*innen e. V.

„Bei uns haben alle die gleiche Chance.“

Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit stimmt das nicht. Ob jemand den Weg in den Journalismus findet, entscheidet sich nicht erst im Bewerbungsverfahren. Ausschlussmechanismen wirken oft schon früher. Es gibt zum Beispiel keine standardisierte Ausbildung, sondern viele Wege in den Journalismus. Indem allen der Zugang prinzipiell offen steht und wirklich jede*r sich Journalist*in nennen kann, ist die Presse- und Meinungsfreiheit gewährleistet. Theoretisch. In der Praxis aber erleichtern gute Kontakte, Netzwerke und Seilschaften den Weg in den Journalismus. Statt festgeschriebener Anforderungen zählt auch Vitamin B.

Die Buddy-Kultur im Journalismus ist weiß, cis-männlich, heterosexuell, deutsch, bildungsbürgerlich und ohne Behinderung. Die Folgen bekommen zum Beispiel junge Frauen zu spüren, deren Einstieg in den Beruf manchmal mehr von ihrem Aussehen als von ihrer Leistung abhängt und denen Aufstiegschancen gegen sexuelle „Gefälligkeiten” versprochen werden. Machtmissbrauch und (sexuelle) Übergriffe gibt es nicht nur bei großen Boulevardblättern.

Einen Fuß in die Tür zu kriegen, ist auch für junge Journalist*innen aus Gastarbeiter*innenfamilien, aus armen Verhältnissen oder beidem nicht leicht. Es fehlen ihnen die guten Beziehungen und derr bildungesbürgerliche Habitus. Ein „Stallgeruch“ ist in den deutschen Medien aber oft genauso wichtig wie Talent und Qualifikation. Gleiche Chancen gibt es praktisch nicht.

Dagegen können Mentor*innen für Nachwuchsjournalist*innen von entscheidender Bedeutung sein. Sie können fehlende Konktakte ausgleichen und kollegiale Verbündete sein. Genauso sind eigene Netzwerke, wie das von Leidmedien oder den Neuen deutschen Medienmacher*innen ein Ort der Unterstützung – nicht nur am Karrierebeginn.

“Die werde ich doch nie wieder los.”

Das ist eins der häufigsten Vorurteile, die Arbeitgeber*innen davon abhalten, Menschen mit Behinderung einzustellen. Der besondere Kündigungsschutz für Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung verhindert aber nur, dass eine Kündigung im Zusammenhang mit der Behinderung steht. Die konkrete Überprüfung übernimmt das Integrationsamt, das dazu alle Seiten anhört und nach Lösungen sucht, um den Arbeitsplatz zu erhalten.

Ist die Kündigung wegen eines groben individuellen Fehlverhaltens ausgesprochen worden, steht ihr nichts im Weg. Wer nur auf der faulen Haut liegt statt zu arbeiten, krankfeiert oder Kolleg*innen beschimpft, muss damit rechnen, seinen Job zu verlieren. Das gilt für Arbeitnehmer*innen mit genauso wie ohne Behinderung. Vorgesetzte, die an ihre Mitarbeiter*innen mit Behinderung dieselben Maßstäbe anlegen, wie an alle anderen auch, haben nichts zu befürchten.

„Die wollen doch sowieso alle nur Arzt oder Anwalt werden."

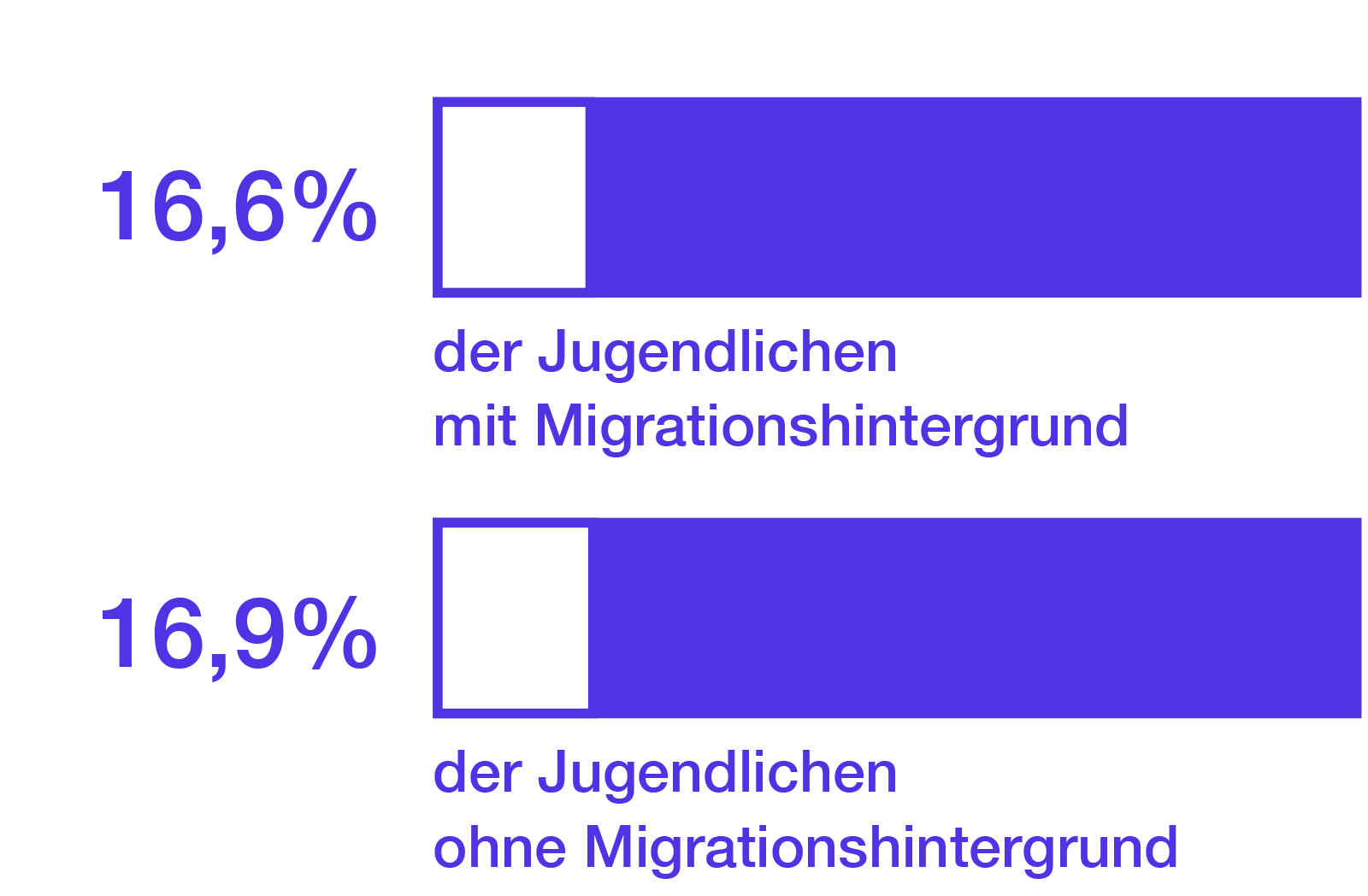

Mit diesem Argument begründen Entscheider*innen häufig den Mangel an Journalist*innen mit Einwanderungsbiografie, wie sich zum Beispiel in einer Untersuchung von Medienhäusern in Nordrhein-Westfalen zeigte.[4] Damit haben sie zum Teil Recht. Entscheidet sich ein junger Mensch aus einer eingewanderten Familie für einen Beruf, fällt die Wahl selten auf Journalismus. Denn die meisten jungen Leute – ob mit Migrationsgeschichte oder ohne – wählen ihren Beruf, weil sie Vorbilder in der Familie oder im Bekannt*innenkreis haben, und von nichts kommt nichts. Außerdem ist Journalismus kein sicherer Beruf. Nicht alle können die nötigen Risiken für eine Karriere in den Medien eingehen. Wer erste Berufserfahrungen sammeln will und als junge*r Freie*r arbeitet, lebt prekär. Solche unberechenbaren Wege zu gehen, braucht einiges an Selbstvertrauen und die Zuversicht, dass die Familie im Notfall finanziell aushilft und nicht selbst in Not ist. Wenn diese Rückendeckung fehlt, ist Journalismus eine schlechte Option. Das gilt für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund.

Eine Kollegin hat mal ihre Eltern durch unsere Redaktion geführt und bei jedem Tisch die Namen der Journalist*innen genannt, mit denen sie zusammenarbeitet. Das ist Rita, das ist Jens, das ist Claudia... An meinem Tisch sagte sie: ‚und das ist Ferda, unsere türkische Kollegin‘. Sie meinte das bestimmt nicht böse, aber ich war die Einzige, die sie auf ein Merkmal reduzierte. Und ab da fragte ich mich, ob mich die anderen auch so sehen.

Ferda Ataman, Journalistin und Autorin, Vorsitzende der Neuen deutschen Medienmacher*innen e.V.

„Frauen wollen doch gar nicht Karriere machen.”

Noch immer wird Frauen der Weg an die Spitze mit der Unterstellung verweigert, dass sie sich doch eigentlich lieber zu Hause um Herd und Kinder kümmern wollen. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Eine repräsentative Umfrage unter mehr als 5.000 Arbeitnehmer*innen und Studierenden kam zu dem Ergebnis: 37 Prozent der Frauen wollen Karriere machen. Bei Männern waren es mit 43 Prozent nur wenig mehr. Bei der Frage, wie zuversichtlich sie seien, dass ihnen dieser Weg auch gelingt, waren die Unterschiede schon größer: 47 Prozent der Männer, aber nur 39 Prozent der Frauen, zeigten sich positiv gestimmt.

Kurzgefasst: Doch, „die“ wollen Karriere machen, nur lässt man sie leider oft nicht.

Wenn man die Chefredaktion fragen würde, würden die sagen: alle Wege stehen Frauen offen. (...) Aber alle Stellen, auf die ich mich beworben habe, wurden mir verwehrt. Immer mit dem Hinweis auf meine Bitte, dass ich das als 80-Prozent-Stelle machen möchte.

Redakteurin einer Regionalzeitung

„Die sind bei vielen Themen einfach befangen.“

In manchen Redaktionen scheint man bestimmte Lebenserfahrungen oder Diversitätsmerkmale für einen Nachteil zu halten. Schließlich verzerre die „migrantische“ oder „schwule“ Brille den neutralen Blick auf die Welt. Während die Attribute „weiß“, „christlich“, „männlich” oder „heterosexuell“ angeblich keinen Einfluss auf die persönliche Weltsicht haben, gelten Schwarze Menschen oder solche mit Migrationshintergrund, trans* Personen oder Kopftuchträgerinnen häufig als Aktivist*innen in eigener Sache.[5]

Das hat absurde Folgen: Große Rundfunkanstalten haben es lange Zeit vermieden, Erstsprachler*innen als Chefkorrespondent*innen in Auslandsstudios einzusetzen. Statt den Vorteil zu nutzen, dass solche Reporter*innen direkter und näher an Menschen und Geschichten herankommen, misstrauten sie ihrer Professionalität.

Gut, dass inzwischen immer mehr Häuser von dieser Praxis abrücken. Würde man dieses Voruteil wirklich glauben, müsste man schließlich auch alle standdarddeutschen Journalist*innen als zu befangen von der Bundespressekonferenz ausschließen und sie mit migrantischen ersetzen. Spätestens hier verstehen viele, wie albern diese Haltung ist.

„In Deutschland gilt die deutsche Sicht.“

Was ist denn diese „deutsche“ Sicht? Die von Horst Seehofer oder die von Claudia Roth? Die der BILD-Zeitung oder die der taz? Mit der vermeintlichen deutschen Sicht verhält es sich ähnlich wie mit der journalistischen Neutralität. Sie ist eine Illusion, die immer dann hervorgeholt wird, wenn es darum geht, bisherige Privilegien zu verteidigen. Denn natürlich gibt es nicht die deutsche Sicht.

Schon unter zwei Deutschen gibt es unterschiedliche und sehr konträre Perspektiven. Wir nennen das Meinungsfreiheit. Also warum nicht die Perspektiven von Eingewanderten und neuen Deutschen ebenfalls im Sinne der Meinungsvielfalt begrüßen und schätzen?

Entlarvend wird es, wenn die „deutsche Sicht“ bedeutet, Migrant*innen, Schwarze Menschen oder Geflüchtete durch die Brille verinnerlichter Vorurteile zu betrachten. Ist es die deutsche Sicht, dass von Rom*nja quasi nur in Zusammenhang mit Kriminalität und Armut die Rede ist? Ist es die deutsche Sicht, wenn die gleiche Straftat (Ehemann tötet Ehefrau) bei alteingesessenen Deutschen als „Familiendrama“ bezeichnet wird, bei Migrant*innen und ihren Nachkommen aber als „Ehrenmord“? (In beiden Fällen wäre die bessere Bezeichnung „Femizid” oder „Frauenmord”).

Als Medien jahrelang abschätzig und entwürdigend über vermeintliche „Döner-Morde“ berichtet haben, war das auch die deutsche Sicht? Wir hätten lieber darauf verzichtet.

„Die kommen doch bei uns nicht mal die Treppe hoch.”

Auch diese Ausrede kennen Bewerber*innen mit Behinderung. Ähnliche Bedenken sind: „Sind unsere Räume groß genug für einen Rollstuhl?” oder „Wie soll journalistische Arbeit mit einer Behinderung überhaupt gehen?” Aber nicht alle Menschen mit Behinderungen fahren Rollstuhl und nehmen den Lift. Behinderungen sind so vielfältig, wie Arbeitsplätze auch und Menschen mit anderen Behinderungen erleben ganz unterschiedliche Barrieren – zum Beispiel brauchen blinde Menschen Unterstützung bei der Kommunikation durch Software oder spezielle Geräte. Und ein paar Stufen können übrigens oft mit einer Rampe überbrückt werden.

Es gibt viele Lösungen, mit denen ein Medienhaus insgesamt oder wenigstens an manchen Stellen barrierefreier werden kann. Man muss es nur wollen.

Ich hörte Sätze wie: ‚Wir machen jetzt mehr Buchvorstellungen und Kultur, und das kannst du ja nicht, denn du bist ja blind.’ Ich wurde im Vorstellungsgespräch auch gefragt: ‚Trauen Sie sich das denn zu, dass Sie den Job machen, denn Sie sind ja blind?’. Auch musste mir leider im Volontariat jemand für unsere Seminararbeit helfen, bis ich erst sieben Monate später meinen Screenreader bekam. Ich durfte auch keine Fernsehseminare mitmachen. Nach dem Volo kam ich mit den Beiträgen kaum über die Runden, so dass ich bei der Agentur für Arbeit um Beratung bat. Da sagte man mir: ‚Gehen Sie doch an die Blindenschule in Düren und machen Sie eine Ausbildung als Bürokauffrau, vielleicht finden wir da einen Job für Sie.’

Journalistin Amy Zayed

„Ein guter Journalist kann über alles berichten.“

Theoretisch, ja. Gute Journalist*innen können sich in Themen einarbeiten und über alles berichten. Und praktisch? Blicken wir nur wenige Jahrzehnte zurück: Da saßen in Redaktionen fast ausschließlich Männer, abgesehen von den Kolleginnen, die die sogenannten „Frauenthemen“ bearbeiten durften: Mode, Rezepte, Familie. Männliche Redakteure konnten Frauenbelange, wie geringere Bezahlung für gleiche Arbeit, getrost ignorieren. Es gab in den Redaktionen kaum Frauen, die das gestört hätte. Und die, die es gab, wurden verspottet oder ignoriert. Daran hat sich zum Glück einiges geändert; Frauen sitzen inzwischen überall, auch in Chefredaktionen. Themen, die insbesondere Frauen angehen – zum Beispiel flexible Arbeitszeiten, KiTa-Plätze, oder auch Reproduktionsmedizin – sind nicht mehr aus dem Themenkanon wegzudenken.

Wenn mehr Geschlechter in den Redaktionen vertreten sind, ergänzen sich die Perspektiven. Das gilt auch für andere Merkmale: Eine ältere Journalistin legt Wert auf andere Faktoren als eine jüngere, eine Akademikerin sieht andere Aspekte als ein Nicht-Akademiker und eine bisexuelle Journalistin mit Migrationserfahrung hat vermutlich einen anderen Blick auf ihre Umwelt als der heterosexuelle Kollege, dessen Familie seit sechs Generationen am selben Ort lebt.

Ausgewogene Berichterstattung ist auch eine Frage der Zusammensetzung der Redaktion. Unterschiedliche Lebenserfahrungen, Biografien und Diversitätsmerkmale der Macher*innen erhöhen die Chance für mehr Vielfalt im Journalismus. Da haben alle was davon, denn das Publikum ist schließlich auch divers.

Am letzten Tag der Bewerbungsfrist für das Volontariat bei der ‚Nürnberger Zeitung‘ (NZ) habe ich meine Unterlagen eingereicht – und niemandem davon erzählt, da ich dachte, dass mich alle für größenwahnsinnig halten würden. Ich war ja erst zwölf Jahre in Deutschland und hatte außer meines NZ-Praktikums und einer ehrenamtlichen Mitarbeit in der russischen Redaktion eines linken Radiosenders nichts vorzuweisen. Und die NZ hat mich genommen! Was für ein Wahnsinn, oder? Zur Begründung hieß es: „Gut schreiben konnten alle Bewerber, die in die engere Auswahl kamen. Aber Ihre Biografie war so anders. Wir denken, Sie können andere Perspektiven in die Berichterstattung einbringen. Das würde unserem Haus gut tun.

Ella Schindler, Redakteurin, Nürnberger Zeitung, Vorstandsmitglied der Neuen deutschen Medienmacher*innen e. V.

„Unser Publikum fühlt sich von solchen Leuten nunmal nicht repräsentiert.“

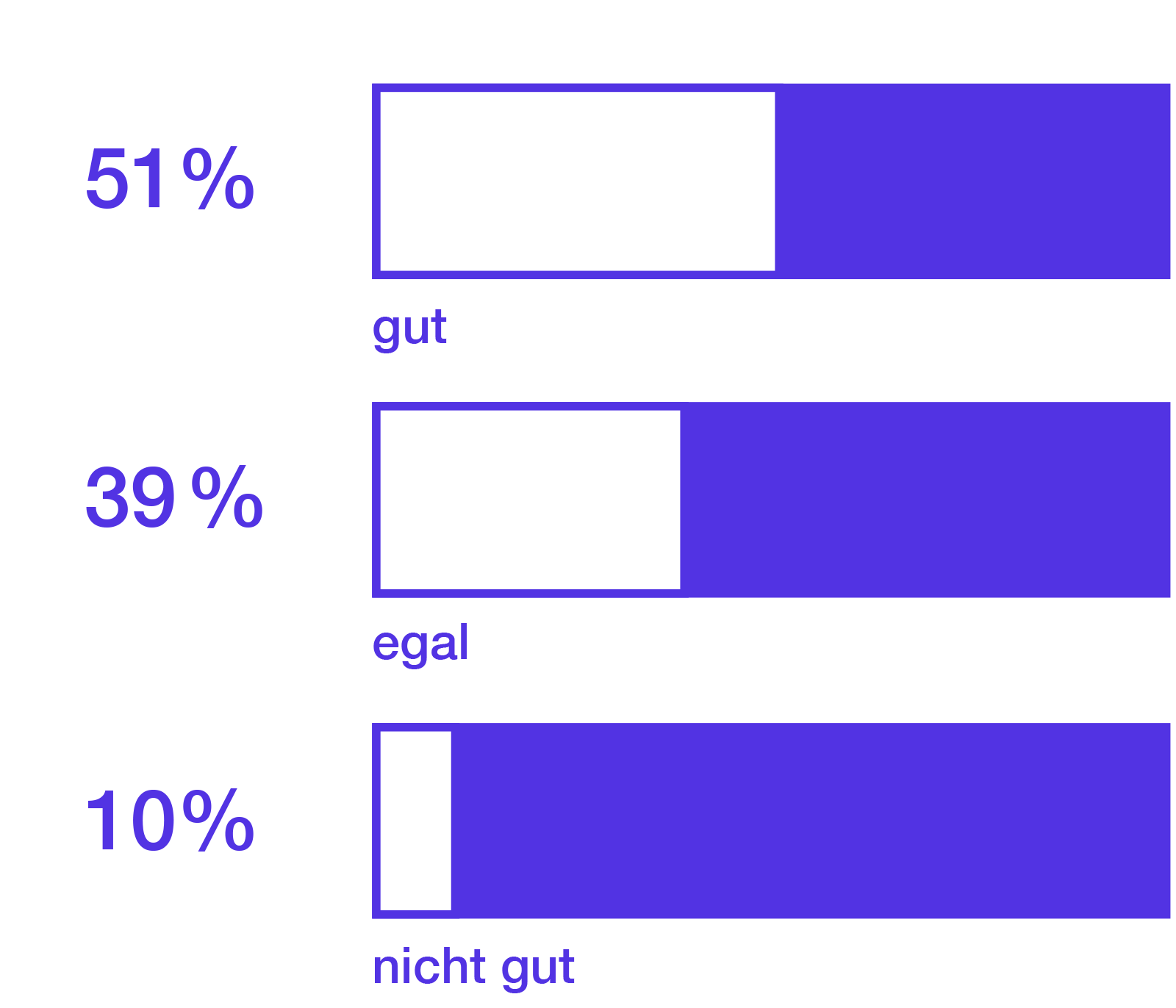

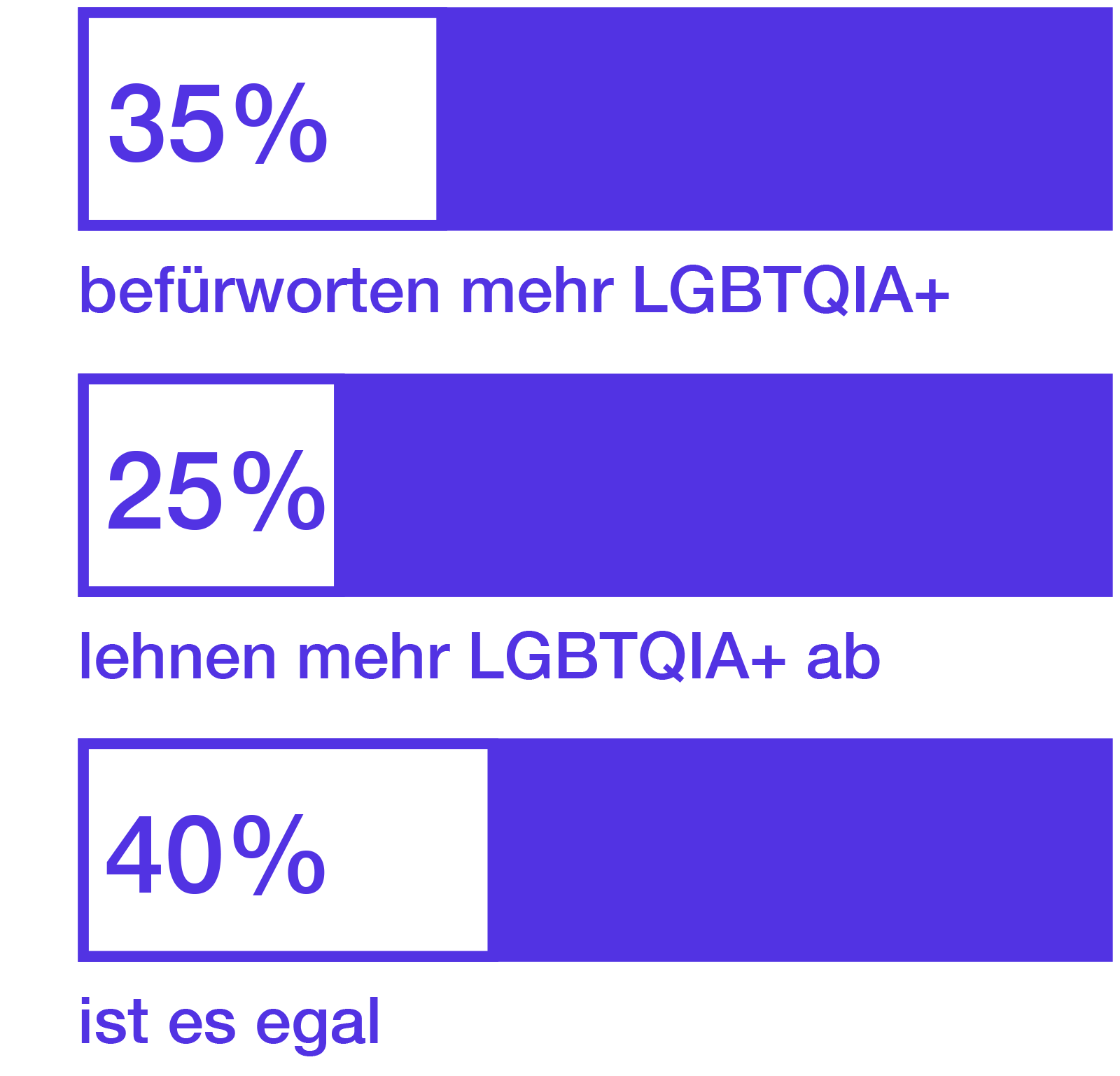

Wenn das wirklich stimmt, sollten Sie sich fragen, welche Rückschlüsse das auf Ihr Medium und seine inhaltliche Ausrichtung zulässt. Auf recht viele Medien trifft diese Annahme jedenfalls nicht zu.

Anstatt überholte Vorstellungen von „unserem Publikum“ zur Grundlage von Entscheidungen zu machen, fragt man die Zielgruppen besser selbst. In repräsentativen Umfragen wünschen sich Medienkonsument*innen schon seit Langem eine vielfältigere Besetzung. Einem großen Teil ist es egal und vor allem jüngere Zuschauer*innen wollen Journalist*innen mit unterschiedlichsten Hintergründen.

„Ich kann unseren Hörern doch keine Moderatoren mit Akzent zumuten.“

Warum nicht? Im englischsprachigen Raum ist das durchaus normal, solang man die Leute versteht. Bei uns dagegen nicht. Kolleg*innen mit Akzent, die im deutschen Rundfunk sprechen dürfen, kann man lange suchen. „Ich kenne kaum jemanden in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten“, sagt die Radiojournalistin Vera Block und fügt hinzu: „Ein hörbarer Migrationshintergrund scheint aber seltener ein Problem zu sein, wenn es um Augenzeugenberichte aus der Heimat oder Diaspora geht“.

Ein Blick über den Tellerrand in die USA ergibt ein anderes Bild. Hier sind Akzente im Radio alltäglich, sowohl bei Moderator*innen als auch bei Interviewpartner*innen. Diversity Policys fördern diese Mischung in Medienbetrieben, die möglichst genau der Gesellschaft entsprechen soll.

Beim Rundfunk sind solche Policys sogar eine Bedingung für die Sendelizenz. Es gibt Auflagen, die "ethnic diversity" als Vergabekriterium voraussetzen, selbst bei privatwirtschaftlich finanzierten Sendern. Sie haben alle keinen Nachteil dadurch und verlieren deswegen auch keine Reichweite. Diversität gehört einfach dazu.

Genauso selten sieht und hört man hierzulande Medienschaffende mit Sprachfehlern. Aber wenn ein beliebter und geschätzter Literaturkritiker wie Marcel Reich-Ranicki jahrzehntelang lispelnd Bücher besprechen konnte – und alle haben ihn verstanden –, warum sollte das bei einer Korrespondentin nicht möglich sein?

„Die wollen doch sowieso nur über Feminismus, Rassismus und die Homo-Ehe schreiben.“

„Wenn ich ein Thema über Afrodeutsche anbiete, höre ich: Du musst aber auch Themen anbieten, die nichts mit dir zu tun haben“, sagt Anne Chebu, Journalistin und Autorin des Buches „Anleitung zum Schwarz sein“. Als würde ein persönlicher Bezug zum Thema automatisch dazu führen, dass der Bericht schlechter wird. Gleichzeitig werden der Konzertkritiker oder die Auto-Redakteurin nicht direkt unter Aktivismus-Verdacht gestellt, nur weil er privat Helene Fischer hört oder sie SUV fährt. Alle Journalist*innen berichten häufig über Themen, mit denen sie sich auskennen, persönliche Erfahrungen gesammelt haben oder für die sie sich interessieren. Trotzdem können inter- und subkulturelle Kompetenzen leicht zum Stigma werden. Nicht weil lesbische, russlanddeutsche oder jüdische Bewerber*innen nicht neutral wären, sondern weil die Entscheider*innen es nicht sind. In diesen Fällen sind es die Redaktionen selbst, die Journalist*innen in bestimmte Schubladen stecken: Muslim*innen bekommen die Integrationsthemen, Schwule schreiben über LSBTIQ*-Rechte und Schwarze über Rassismus. Nur weiße, heterosexuelle Deutsche schreiben, worüber sie wollen.

Natürlich gibt es Frauen, die gern über feministische Themen oder Journalist*innen mit Behinderung, die über Mobilität im öffentlichen Raum schreiben – zum Glück, denn oft sind sie die Einzigen. Sie nutzen auch mal ihre persönlichen Erfahrungen und Zugänge. Aber auch sie müssen sich Wissen aneignen und zu Expert*innen werden, genau wie andere Fachjournalist*innen auch.

Als Ahmadinedschad noch Präsident in Iran war, wurde ich immer gefragt: ‚Was ist da los...?!’ Ich weiß noch, wie das Aufnahmegespräch zur Journalistenschule stattgefunden hat. Da kam die Frage, ob ich in ihm auch ‚den Irren von Teheran’ sehen würde, wie zuvor eine Zeitschrift getitelt hatte. Ich hatte den Eindruck, mich für einen peinlichen Präsidenten rechtfertigen zu müssen. Das war mir sehr unangenehm. Als ich dann wieder in einer ähnlichen Situation war, habe ich sehr schnell klargestellt, dass ich als Deutsch-Iranerin zwar einen Teil der iranischen Kultur repräsentiere, aber nicht die Politik.

Dena Kelishadi, freie Journalistin und Reporterin

„Die zusätzliche Belastung kann ich der Redaktion nicht zumuten.”

Ja, es gibt auch unter Journalist*innen Vorurteile und Berührungsängste gegenüber Menschen mit Behinderungen, aber die können abgebaut werden und sollten niemals eine Rechtfertigung sein, um Menschen mit Behinderungen zu diskriminieren.

Oft werden Veränderungen in der Redaktion nötig sein, wenn Menschen mit Behinderung eingestellt werden. Aber letztlich profitieren alle Mitarbeiter*innen davon, wenn der Betrieb inklusiver wird: Dazu gehören zum Beispiel Möglichkeiten für Homeoffice und Ruheräume oder eine transparentere Kommunikation.

In meinem ersten Job gab es zu Beginn Schwierigkeiten in der Kommunikation. Im Gegensatz zu Gesprächssituationen mit anderen Menschen, konnte ich meiner alten Redaktionsleiterin leider kaum von den Lippen ablesen, wir mussten schriftlich kommunizieren. Erst später begriff ich, dass es ein Fehler war, mich nicht um eine Mitarbeiterschulung für die hörenden Kolleg*innen in der Kommunikation mit Gehörlosen gekümmert zu haben.

Thomas Mitterhuber, Chefredakteur der Deutschen Gehörlosenzeitung

„Danke, aber wir haben schon eine Kollegin mit Migrationshintergrund, Behinderung usw...“

„Bei uns gbt's schon eine Türkin“ oder „wir haben schon jemanden mit ähnlichem Namen” – So lauteten Absagen noch in den Nullerjahren an Journalist*innen mit Einwanderungsgeschichte. Noch nie gehört haben wir: „Ach, schade, aber wir haben schon einen Mann in der Nachrichtenredaktion!“ oder „bei uns gibt’s schon so viele Heteros, versuchen Sie es doch lieber woanders.“

Wie viel Veränderung bringt es wohl, wenn in einer zuvor rein männlich besetzten Politikredaktion einer Tageszeitung eine einzige Frau mitarbeitet? Wird sie sich dort mit ihren Themen und ihrer Herangehensweise einbringen können oder eher anpassen, ähnlich verhalten, reden und schreiben wie die Kollegen? In der Wissenschaft ist das längst erforscht. Es braucht eine „kritische Masse“,[6] um Veränderungen zu schaffen. Darum sind lediglich ein oder zwei migrantische, queere oder behinderte Journalist*innen in einer Redaktion zwar besser als keine*r, aber sie allein werden nicht viel ausrichten können. Wenn Fortschritt und Vielfalt das Ziel sind, reicht eine Vorzeige-Person nicht.

„Warum sollte diverses Medienpersonal überhaupt besser sein?“

Journalist*innen, die Diskriminierungserfahrungen haben, sind nicht besser, nicht objektiver, nicht kompetenter, nicht professioneller. Aber eben auch nicht schlechter. Und sie können dafür etwas mitbringen, das in vielen deutschen Redaktionen sonst fehlt: ein neuer Blick, neue Erfahrungen, neue Kompetenzen und viele neue Perspektiven.

Für manche kommt das überraschend, aber auch schwule, jüdische oder intergeschlechtliche Journalist*innen sind nicht alle gleich. Sie haben unterschiedliche Expertisen, Erfahrungen und Backgrounds. Was aber wirklich für alle stimmt, ist ihr direkter, leichter Zugang zur jeweiligen Community. So lassen sich unentdeckte Geschichten finden, neue Themen und andere Blickwinkel einbringen.

Außerdem können Journalist*innen, die aufgrund ihrer Identität oder äußerer Zuschreibungen selbst Diskriminierung erfahren, meistens besser oder überhaupt erkennen, wenn andere abgewertet oder ausgegrenzt werden. Sie sind nicht immer, aber ziemlich oft diskriminierungssensibel in ihrer Berichterstattung und in der Redaktion. Das ist der Unterschied.

„Das nötige Wissen kann sich meine Redaktion doch selbst aneignen.“

Genau, alle können das. Stellen Sie sicher, dass sie es auch tun und unterstützen Sie Ihre Kolleg*innen dabei! Denn die besten Interviewtechniken nutzen nicht viel, wenn ein*e Journalist*in nie gelernt hat, wie ein Perspektivwechsel geht und welche Transferstrategien funktionieren. Diversity-Skills sind zum großen Teil erlernbar und gehören heute zum journalistischen Handwerkszeug.

Denn Diskriminierungserfahrung mag den Blick für bestimmte Perspektiven schärfen, sie ist aber keine Garantie und nicht mal eine Voraussetzung dafür. Darum ist Aus- und Weiterbildung für diskriminierungskritische Berichterstattung in einer pluralen Gesellschaft nicht mehr optional – selbst für divers besetzte Redaktionen.

Inter- und subkulturelle Kompetenzen sind journalistische Qualifikationen. Sie werden bloß selten als solche erkannt.

Quelle: Moritz Liss

Quelle: Moritz Liss