Der Absatz sinkt, die Reichweite schwindet, was dafür wächst, ist die Vertrauenskrise und die Konkurrenz durch Social Media sowie eine Überfülle an Angeboten im Netz. Das sind nur einige der Herausforderungen, denen sich Medienhäuser heutzutage ausgesetzt sehen. Und jetzt sollen sie sich auch noch um diverses Personal und irgendwelche „Nischenthemen" kümmern? Ja, genau. Gerade jetzt.

Bei Diversity geht es nicht nur um Chancengerechtigkeit oder gesellschaftliche Repräsentation. Mehr Vielfalt bedeutet: neue Zielgruppen, ein breiteres Publikum, vor allem einen besseren, erfolgreicheren Journalismus und bessere, erfolgreiche Filme oder Unterhaltungsformate. Es geht dabei um Glaubwürdigkeit, um Vertrauen und vieles mehr, was sich deutsche Medien seit Jahren schon entgehen lassen.

Ich glaube nicht, dass divers besetzte Redaktionen nur eine Frage der Fairness sind. Ich glaube, sie beeinflussen unsere Fähigkeit, Weltklasse-Journalismus zu erschaffen. Sie beeinflussen unseren Zugang zu Geschichten; sie beeinflussen unsere Fähigkeit, die Welt auf kreative Weisen wiederzugeben.

Joanna Webster, Thomson Reuters

Neue Zielgruppen

Manche Medienbetriebe und Redaktionen scheinen noch anzunehmen, ihr Publikum wäre im Grunde dasselbe wie vor fünfzig Jahren, auffallend homogen. Dabei belegen Studien das Gegenteil: Immer mehr Menschen identifizieren sich offen als LSBTIQ*. Vor allem jüngere Menschen gehen immer selbstbewusster, offener und sichtbarer mit ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität um. Die potenzielle Zielgruppe wird noch größer, bedenkt man, dass LSBTIQ* auch Freund*innen, Bekannte und Familienangehörige haben, die sich ebenfalls für das Thema interessieren.

Ähnliches gilt für Eingewanderte und ihre Nachkommen. Auch wenn manch ein*e Blattmacher*in oder Fernsehredakteur*in noch anderer Meinung ist: Auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte holen sich ihre Informationen überwiegend aus deutschsprachigen Medien und lassen sich von deutschem Fernsehen unterhalten. Untersuchungen zeigen aber auch: Menschen, die nicht typisch deutsch aussehen oder heißen, finden sich in den Medien oft nicht wieder und empfinden die Berichterstattung mitunter als stereotyp und diskriminierend.

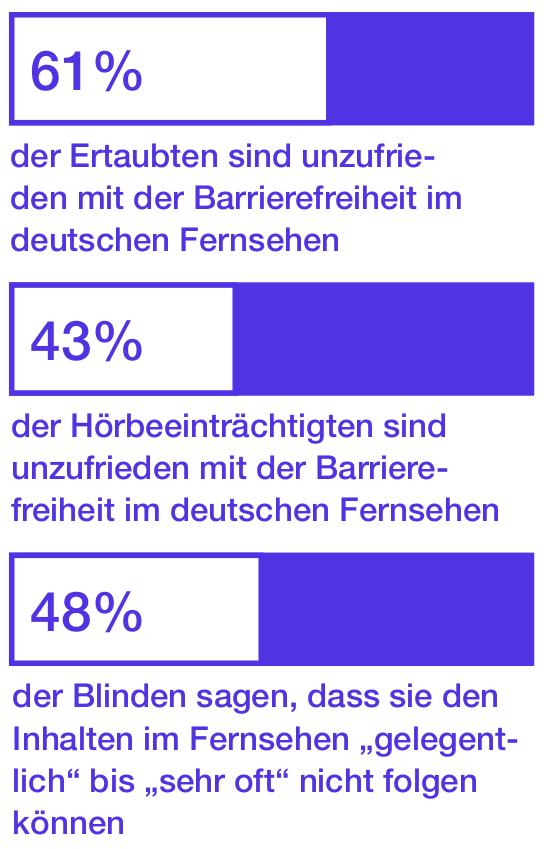

Ebenfalls nutzen Menschen mit Behinderung das Fernsehen mindestens so stark wie die Gesamtbevölkerung. Anders als der Rest der Gesellschaft stoßen sie aber regelmäßig auf Barrieren wie fehlende Untertitel oder Audiotranskriptionen. Und dass Frauen ebenso Medien nutzen wie Männer, versteht sich von selbst. Trotzdem sind sie deutlich unterrepräsentiert. Auf eine Frau kommen im deutschen Fernsehen nach wie vor zwei Männer und die Tagespresse hat sich bislang leider auch noch nicht mit einem Fokus auf Leserinnen hervorgetan.

Positiv betrachtet heißt das: Für Medienhäuser bietet sich die Chance, Menschen mit unterschiedlichsten Lebenserfahrungen als neue Zielgruppe zu erkennen und an sich zu binden. Wie?

- Indem sie unterrepräsentierte Gruppen bei jedem Thema wahrnehmen und berücksichtigen. Menschen mit Behinderung existieren nicht nur im Kontext von Gesundheit, Soziales und Mobilität. Muslim*innen haben nicht nur zu Kopftüchern etwas zu sagen und Schwarze Menschen nicht bloß zu Rassismus. Frauen sehen mehr als Frauenmagazine oder Liebesschnulzen und LSBTIQ* lesen nicht nur Szene-Zeitschriften.

- Indem sie Stereotype in ihren Inhalten und ihrer Berichterstattung reflektieren und über Themen berichten, die neue Zielgruppen interessieren.

- Indem Redaktionen für mehr Vielfalt in ihren Redaktionen sorgen.

- Indem Medienhäuser ihre Inhalte konsequent barrierefrei anbieten.

- Indem insgesamt und über alle Formate hinweg, von Talkshows über Daily Soaps bis zu Vox-Pops, darauf geachtet wird, einen Querschnitt der Gesellschaft zu zeigen. Gleiches gilt für befragte Expert*innen – egal zu welchem Thema.

- Indem neue Formate für Journalist*innen aus unterrepräsentierten Gruppen geschaffen werden und auch etablierte Formate, wie Kolumnen, ihnen offen stehen.

- Indem Sie bei der Bebilderung darauf achten, die ganze Vielfalt der Menschen in Ihrem Verbreitungsgebiet abzubilden. Das gilt besonders für Themen, die alle angehen, wie Rente, Bildung, das Wetter oder Gesundheitstipps.

Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland gehört einer medial mindestens vernachlässigten, wenn nicht ausgegrenzten Gruppe an. Damit gibt es Millionen gute Gründe, warum Medien es sich nicht leisten können, auf Diversität zu verzichten. Denn nur Menschen, die ihre Lebenswelt in den medialen Inhalten wiederfinden, sind auch bereit, dafür zu bezahlen.

Die Aufgabe von Journalismus ist es, unter anderem, Komplexität zu reduzieren – in einer Welt mit immer komplexeren Identitäten nicht immer leicht. Deshalb braucht es ein journalistisches Konzept von Intersektionalität. Eines, das klarmacht, dass Gendern nicht nur eine Frage der Lesbarkeit, sondern von Sichtbarkeit und Toleranz ist; eins, das Selbstbezeichnungen selbstbewusst verwendet und versteht, dass unser Publikum viel informierter und vielfältiger ist, als wir glauben.

Jess Türk, Rundfunk Berlin-Brandenburg

Neue Geschichten

Männlich, weiß, akademisch gebildet, nicht-behindert, cisgeschlechtlich und heterosexuell. So sehen nach wie vor die meisten Führungskräfte in den Redaktionen aus und mit ihnen auch der journalistische Blick auf die Welt. Dabei hat die Realität so viel mehr spannende Themen, Geschichten und Perspektiven zu bieten, als die Lebenswirklichkeit dieser Führungsetagen hergeben kann. Um sie zu entdecken, braucht es Medienschaffende, die den Blick dafür haben.

Eine Rollstuhlfahrerin kann ganz andere Geschichten über kommunale Verkehrsplanung erzählen als der Kollege, der mit dem SUV zur Arbeit kommt. Zum Bedingungslosen Grundeinkommen hat ein Kollege, dessen Eltern auf Sozialhilfeleistungen angewiesen waren, vermutlich einen ganz anderen Zugang als die Kollegin aus einer Ärzt*innen-Familie. Menschen, deren Geschlechtsidentität ständig infrage gestellt wird, haben einen anderen Blick auf gesellschaftliche Vorstellungen von Weiblich- und Männlichkeit als jene, für die der Eintrag des Geschlechts im Reisepass und der Name auf der EC-Karte immer selbstverständlich war.

Muslimische Queers, rollstuhlfahrende trans* Männer, Schwarze Ostdeutsche bieten einen unschätzbaren Pool an neuen Perspektiven und Themen. Es sind Geschichten für die Medien einer pluralen Gesellschaft. Ihre Storys sind nicht nur „Nische”. Aber selbst wenn sie es wären, wie viele Zuschauer*innen gucken im Fernsehen die Börsenberichte? Es gibt sie trotzdem.

Wichtige Kompetenzen

Ein Evergreen der Managementliteratur lautet: Heterogen zusammengesetzte Teams liefern bessere Ergebnisse. Das gilt auch für Medienunternehmen. Vielfältige Teams

- nehmen unterschiedliche und ungewohnte Blickwinkel ein,

- hinterfragen einander und verringern so das Risiko von Fehlern,

- sind im Durchschnitt profitabler als homogen zusammengesetzte Gruppen von Mitarbeiter*innen.

Insbesondere profitieren divers besetzte Redaktionen von neuen Perspektiven, Erfahrungen und Fähigkeiten, die im Journalismus häufig fehlen:

- Inter- und subkulturelles Wissen

- Vermittlungs- und Übersetzungskompetenzen von Themen für die Mehrheitsgesellschaft

- die Fähigkeit, Geschlechterrollen und andere „Normalitäten“ zu hinterfragen, die sonst oft unsichtbar bleiben

- Zugänge zu Communitys und ihren Themen und Verständnis für deren Lebenswelt

- Kontakte und Zugänge zu neuen Expert*innen, Interviewpartner*innen, Protagonist*innen

- Mehrsprachigkeit – inkl. Gebärdensprache

- Expertise in neuen (Fach-)Bereichen

- Erfahrungen, z. B. mit Rassismus, Sexismus oder anderen Diskriminierungsformen

Das sind nur einige der Skills, die eine vielfältige Redaktion gewinnt. In wie vielen Häusern müssen bisher fehleranfällige Übersetzungsprogramme Recherchen auf Russisch oder Arabisch übernehmen, weil es keine*n Erstsprachler*in in der Redaktion gibt? Wie oft mutmaßen nicht-behinderte Redakteur*innen über politische Programme zum barrierefreien Städtebau? Wie oft fällt es niemandem auf, wenn peinlich pauschalisierend über LSBTIQ* berichtet wird oder die Talkshow wieder nur weiß und überwiegend männlich besetzt ist? Und wer in der Redaktion merkt eigentlich noch, dass die große Mehrheit der Journalist*innen Hochdeutsch mit Akademiker-Slang spricht?

Seien wir ehrlich: Viele Medieninhalte sind schwer verständlich für Leute, die nicht studiert haben. Die Mehrheit in Deutschland hat das aber nicht. Wer also migrantische Communitys, queere Subkulturen und „die Straße“ verstehen will, sollte aufhören, sie aus seiner Redaktion auszuschließen.

Gleichzeitig sollten Medienschaffende darauf achten, Journalist*innen, die Vielfalt in Redaktion bringen, nicht auf ihr(e) Diversitätsmerkmal(e) zu reduzieren: Einem behinderten Journalisten muss nicht automatisch die Aufgabe zuteil werden, Wächter für alles zu sein, was mit Behinderung zu tun hat. Wenn die lesbische Redakteurin aber von sich aus signalisiert, LSBTIQ*-Themen liefern zu wollen: Go for it!

In Redaktionen sollte ohnehin mehr Austausch darüber stattfinden, wer, wann, was berichtet und genauso warum. Geht es darum, die gesamte gesellschaftliche Vielfalt in den Blick zu nehmen oder doch eher darum, Eigenheiten skurriler „Minderheiten” zur Schau zu stellen? Solche Fragen klären sich in einem divers besetzten Team meistens von selbst.

Der Berichterstattung über queere Themen fehlt die Expertise. Feste Fachredakteur*innen gibt es in aller Regel nicht. Während zu Themen wie Parteipolitik, Verkehr oder Literatur ganz selbstverständlich – und zu Recht – Fachjournalist*innen Vorrang haben, ist LGBT ein Thema ‚für alle‘, egal wie gut vorgebildet oder vernetzt sie sind. Expert*innen mit queerer Lebenserfahrung und Kontakt zur Szene wird im Gegenteil unterstellt, ‚zu betroffen‘ zu sein. Dadurch tritt die Berichterstattung auf der Stelle. Uralte Fragen werden als originelle Kontroversen verkauft. Überholte Begrifflichkeiten werden benutzt. Die Berichterstattung ist häufig eingeengt auf ‚erste Person dieser oder jener Identität in einem Amt, auf einem Magazin-Cover oder in einer Serie‘. Die Lebensrealität von Queers wird oft erst dann sichtbar, wenn sie Gewalt erfahren.

Peter Weissenburger, taz

Mehr Glaubwürdigkeit

Sozialpsycholog*innen wissen schon seit Langem: Vertrauen schenken wir am ehesten jenen, die uns ähnlich sind. In Menschen, die uns in vielem gleichen, erkennen wir uns selbst wieder. Ihre Geschichten berühren uns eher, denn sie könnten unsere Geschichten sein.

Auch Studien zur Vielfalt in Medienunternehmen zeigen: Journalist*innen mit unterschiedlichen kulturellen und biographischen Hintergründen binden ein diverses Publikum und stärken dessen Vertrauen in das Medium. Sie sind Vorbilder und Identifikationsfiguren.

Hinzu kommt: Gesellschaftliche Repräsentation wird in den Augen von immer mehr Medienkonsument*innen zum Maßstab, journalistische Angebote zu bewerten. Redaktionen und Programme, in denen sich unsere Gesellschaft nicht widerspiegelt, verlieren an Glaubwürdigkeit.

Was sogenannte Nichtbehinderte über Menschen mit einer Behinderung wissen, erfahren sie in der Regel aus den Medien. Unter diesen Umständen ist es entscheidend, welches Menschenbild ihnen dort vermittelt wird.

Schauspieler und Aktivist Peter Radtke

Image-Gewinn

Mediale Eintönigkeit wird zu einer Bedrohung fürs Image. Die Zeiten, in denen Männer im „Internationalen Frühschoppen“ unter sich das Recht auf Abtreibung ausdiskutieren konnten, sind zum Glück lange vorbei. Die Zeiten, in denen weiße ohne Beteiligung von Schwarzen Menschen und People of Color (BIPoC) über Rassismus diskutieren, sind es hoffentlich auch bald.

Medien, die diese gesellschaftlichen Entwicklungen ignorieren, bekommen es heute in sozialen Netzwerken und anderswo schnell mit einer zunehmend kritischen Öffentlichkeit zu tun. Wer nicht mit der Zeit geht, landet entweder im Shitstorm oder – schlimmer noch – in der Bedeutungslosigkeit.

Die Darstellung von LSBTIQ* in den Medien nimmt zu, aber stellt auch eine Herausforderung dar. Als nicht-binäre Lesbe wünsche ich mir Sichtbarkeit von allen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten. Und das sowohl in der Sprache als auch in Darstellung und Bild. Kritikern sei gesagt, dass damit niemandem etwas weggenommen wird, sondern lediglich etwas dazu kommt. Es ist kein Kuchen, der geteilt werden muss. Kommen wir endlich zur Normalisierung des Besonderen. Zu Teilhabe und Sichtbarkeit überall.

Luca Renner, ZDF-Fernsehrät*in, ARTE Deutschland-Beirät*in, Queer Media Society

Eine Zukunft

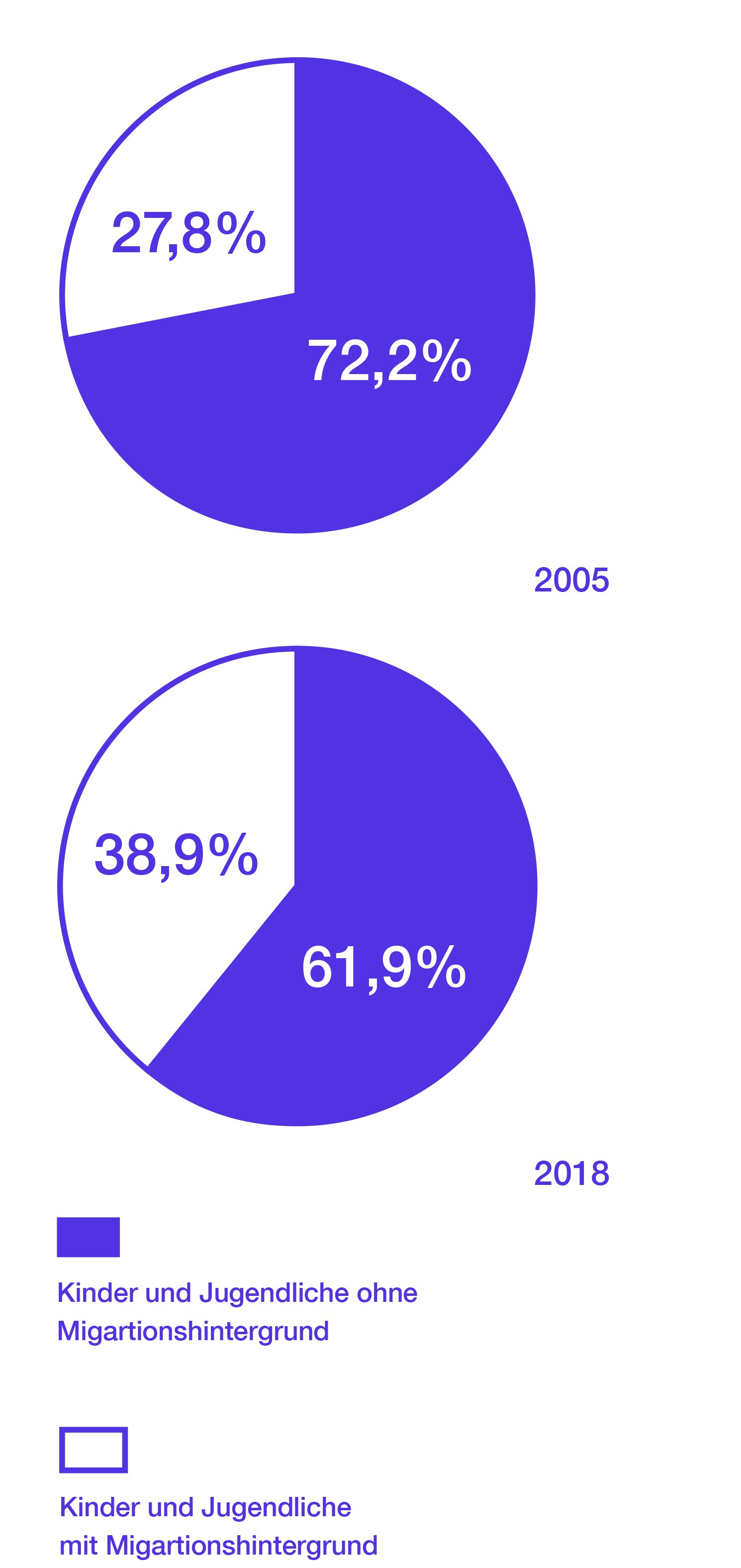

Der gesellschaftliche Wandel lässt sich nicht ignorieren. Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland lag im Jahr 2020 bei 27 Prozent. Bei Kindern und Jugendlichen stammten 2018 schon fast 40 Prozent aus eigewanderten Familien und in den ersten deutschen Städten stellt die vermeintliche Minderheit inzwischen die Mehrheit.

Gleichzeitig fordern auch Vertreter*innen anderer diskriminierter Gruppen immer lauter Anerkennung und Teilhabe ein. In Zeiten von Social Media bleibt niemand mehr unsichtbar.

Eine immer diversere Gesellschaft stellt die Medienwelt aber vor eine grundlegende Frage: Nehmen wir jetzt die nötigen Ressourcen in die Hand, um Schritt zu halten, oder warten wir ab, bis wir den Anschluss an die Lebenswirklichkeit verpasst haben? Medien, die jetzt nicht handeln, verabschieden sich bereits heute von der Zukunft. Auch von ihrer eigenen.

Zum Glück erkennen immer mehr deutsche Medienhäuser, wie wichtig das Thema ist, und wollen internationalen Standards entsprechen. Sie versuchen ihre Redaktionen für Menschen mit unterschiedlichsten Lebenserfahrungen zu öffnen und bringen Formate für neue Zielgruppen auf den Weg.

- Was bedeutet eigentlich PoC und BPOC (Black and People of Color)? Viele afrodiasporische Menschen verwenden den Begriff „Schwarz“ als Eigenbezeichnung, der aus dem englischsprachigen Rassismusdiskurs kommt („Black“). Hier geht es nicht um Hautfarbe (wer ist schon schwarz?), sondern um den Gegensatz zu „weiß“ (als wahlweise „deutsch“/„europäisch“/„christlich“ wahrgenommene Menschen). Der Begriff Schwarz steht auch dafür, nicht „passing“ zu sein, also nie als Weiße durchzugehen. Um deutlich zu machen, dass es eine Eigenbezeichnung ist, wird „Schwarz“ groß geschrieben. Die Eigenbezeichnung People of Color oder Person of Color steht für weitere diverse Minderheiten, die ebenfalls in rassistische Schubladen gesteckt werden. Auch hier geht es nicht um Hautfarben, sondern um Rassismuserfahrungen, die auch einige Menschen machen, die auf den ersten Blick als weiß wahrgenommen werden können. Bitte beides nicht mit „Farbige“ übersetzen, das wäre koloniale Sprache.

Unsere Demokratie

Unsere Gesellschaft braucht Journalismus, der die Menschen informiert und die politische Meinungsbildung ermöglicht. Doch je homogener die Redaktionsteams sind, desto schwerer fällt es, vielfältige Perspektiven einzubringen und die Themen einer pluralen Gesellschafft vorurteilsfrei aufzugreifen. Je diverser die Redaktionsteams sind, desto besser gelingt das. Redaktionen, die nur aus weißen Männern derselben Altersgruppe bestehen, bekommen sehr viele Entwicklungen nicht mit.

So, wie wir uns heute keine reinen Männerredaktionen mehr vorstellen können, sollten wir uns auch keine Redaktion vorstellen können, die ausschließlich mit heterosexuellen, nicht-behinderten, weißen Journalist*innen besetzt ist.

Gerade aufgrund des besonderen verfassungsrechtlichen Auftrags der Medien ist die Frage der Zugangsgerechtigkeit und der Repräsentation aller Bevölkerungsgruppen im Journalismus nicht zuletzt eine Frage der Demokratie. Das gilt besonders für öffentlich-rechtliche Medien. Aber nicht nur für sie.

Quelle: Julia Krüger Photography

Quelle: Julia Krüger Photography